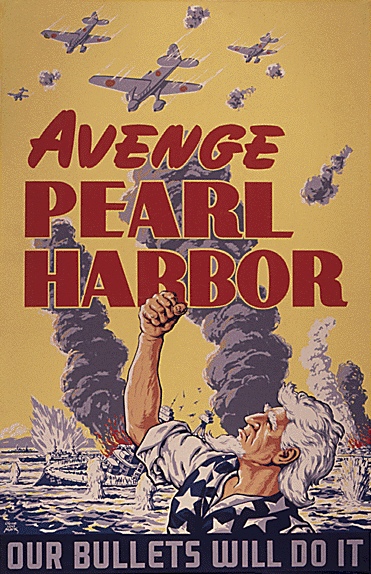

Dimanche 7 Décembre 1941. Ce jour ci, des Japonais fort taquins vinrent distribuer bombinettes et petites torpilles sur une flotte américaine quelque peu endormie, en ce jour de repos dominical. Dans le pays, c’est un peu la consternation, tant saccager ainsi le brunch après la messe n’est pas très sympathique. Les militaires sont incrédules, le président déclare devant le Congrès que le 7 Décembre sera « une date qui restera à jamais marquée dans l’Histoire comme un jour d’infamie ». Le choc est tel qu’à la base elle même, il faudra attendre de longues minutes avant que la situation ne soit vraiment comprise. La nation, traumatisée, se jettera alors à corps perdu, comme un seul Homme, dans le conflit mondial en cours, changeant radicalement le rapport de force (même s’il faudra quelques temps avant que la machine de guerre US ne tourne à plein régime).

Aujourd’hui encore, la date reste gravée dans la mémoire collective, comme l’une des journées les plus marquantes pour le pays. Et le plus souvent, on la retient comme une surprise totale, n’ayant été nullement anticipé. Mais est ce vraiment le cas ? A quel point fut elle une surprise ? N’y a t il pas eu des signes ? Ou bien des erreurs, coté US, des négligences, ayant favorisé ou amplifié le drame ?

L’article de ce jour va apporter des éléments de réponse à ces questions. Nous allons parler de avant, pendant, et après, mais n’allons pas tout détailler sur l’attaque (qui fera sans doute l’objet d’autres articles, tant il y a à dire !). Alors : surprise, négligence, ou même complot ?

Les causes du conflit Etats Unis/Japon

Pour commencer, il faut comprendre la motivation de l’empire du Soleil Levant, à couler du gros cuirassé ‘ricain … Et ça remonte à presque un siècle.

A ce moment, le pays était franchement isolationniste, et refusait de s’ouvrir aux autres (culturellement, commercialement et technologiquement). Jusqu’au jour où les États Unis, alors en pleine expansion dans le Pacifique, vinrent frapper à la porte avec une flotte de guerre : c’est l’expédition du commodore Perry, dont j’ai déjà parlé (cf. article sur Jules Brunet).

Craignant d’être à terme colonisé comme le reste du monde, le Japon choisit la voie de modernisation. Et ça marche plutôt bien : non seulement le pays résiste à une mise sous tutelle occidentale, mais parvient même à faire jeu égal, en se dotant d’une armée, marine et économie moderne. Les ambitions du pays vont alors se débrider : il veut établir son propre empire colonial. Ainsi, à partir de la fin du 19e siècle, le Japon colonise Formose (connu maintenant sous le nom de Taïwan), la Corée, plusieurs îles du Pacifique (récupérées notamment de l’Empire Allemand, après la défaite de la 1ere guerre mondiale … mais c’est une autre histoire), et établi des intérêts en Chine.

Mais, étant arrivé tard dans le jeu du partage du monde entre les empires coloniaux, le Japon ne récupère que les miettes. Or, pour se développer, l’industrie nippone a besoin de ressources naturelles (le territoire national étant pauvre de ce côté ci), et de débouchés commerciaux. Les autres grandes puissances ont tendance à cadenasser hermétiquement leurs propres sphères d’influence, et d’autant plus à partir de la Grande Dépression de 1929. Ainsi, l’économie du pays va mal.

Deux solutions complémentaires vont être appliquées. La première : fabriquer des armes (notamment des bateaux), pour faire tourner l’industrie. Et la deuxième : étendre la zone d’influence japonaise, par les armes s’il le faut (d’où le premier point – malin). Une cible est toute trouvée : la Chine. Ce n’est pas une colonie occidentale (même s’ils y ont de nombreux intérêts), le pays est riche en matières premières, a une forte population (consommation et main d’œuvre), mais surtout il est considéré comme « faible » : divisé entre plusieurs seigneurs de guerre, avec un pouvoir central peu efficient, des partis politiques qui s’affrontent (et ça débouchera d’ailleurs sur une guerre civile entre communistes et nationalistes), corrompu, peu moderne, … Bref, la proie idéale.

Cela dit, le « morceau » a l’air un peu trop gros pour être mangé et digéré en une fois. Alors on va procéder par étapes. Et l’armée japonaise commence en 1931 avec la Mandchourie (Nord Est de la Chine actuel) : ils organisent un attentat contre une voie de chemin de fer leur appartenant (concept pouvant paraitre étrange, mais finalement très utilisé dans l’Histoire), pour justifier une intervention militaire et une pacification de la région. Et dès 1932, un régime fantoche est installé, le Mandchoukouo, en théorie autonome mais en fait directement soumis à Tokyo.

Puis, en 1937, prétextant d’un autre incident (un soldat japonais aurait été enlevé … en fait il était juste dans une maison de passe), l’armée japonaise attaque la Chine, et ce, sans déclaration de guerre. Mal préparées, les troupes chinoises se font repousser, si bien qu’en quelques mois les Japonais s’emparent d’une large bande côtière, et s’y comportent comme d’odieux marauds (massacres, viols, exploitation de la population, et j’en passe). Il y a bien quelques protestations à l’international (on leur fait les gros yeux), mais les Européens sont assez occupés avec ce qui se passe chez eux à partir de 1938, donc on oublie ces évènements lointains. Les États Unis eux, sont davantage concernés : ils ont des relations importantes avec la Chine, et décident de la soutenir, tout d’abord en leur envoyant du matériel, et un peu plus tard, des volontaires (notamment la fameuse escadrilles des « Tigres volants »). L’invasion du pays ralentit, les forces chinoises se sont repliées dans des territoires montagneux ou désertiques, et à l’instar de l’URSS en 1941, la taille du pays leur permet de « tenir », même si difficilement.

Voyant le peu d’oppositions que suscitent leurs « aventures », les autorités nippones se disent que, allez, on remet une pièce. Ils tentent d’abord de pousser du coté de l’URSS, là encore en prétextant des incidents frontaliers, et sans déclaration de guerre (ça devient une habitude … mais retenez bien ceci). Sauf que là, ça ne passe pas, et l’armée japonaise se prend une volée. Après avoir arrangé la chose avec les soviétiques (qui n’ont également pas que ça à faire), ils décident de changer de cible : on va se tourner vers le Sud-Est asiatique, et y établir une « sphère de co-prospérité », avec à la tête bien entendu le Japon (faut pas déconner non plus, tu croyais à l’égalité entre les peuples toi ?). Oui, mais la région est largement occupée par les Européens et les Américains.

Alors du coup, on va commencer facile, avec l’Indochine française. Nous sommes en Septembre 1940 : la métropole vient tout juste de se faire blitzkrieger (oui, c’est un verbe que je viens de créer). Les Japonais formulent des exigences auprès des autorités coloniales, qui les acceptent, mais on lance l’assaut quand même, car on a amené plein de soldats à la frontière, donc faut pas qu’ils s’ennuient. Les troupes françaises, en sous nombre et mal équipées, sont mises en déroute. Du coup, un nouvel accord est signé, d’autant plus que le Reich est en bon terme avec le Japon impérial (ils ont signé un pacte), et Hitler pousse le régime de Vichy à se montrer « coopératif ». L’armée nippone s’installe ainsi en Indochine, mais tout en laissant le colonisateur français en place.

La guerre devient (presque) inévitable

Là encore, la plus forte réaction vient … des États-Unis. Pas tellement pour défendre les intérêts français, mais plutôt les leurs : ils estiment qu’à terme, ceux ci seront menacés (et non sans raison). Le pays n’est cependant pas vraiment chaud pour une guerre, alors on applique la bonne vieille tactique de la sanction économique : tant que les troupes japonaises n’auront pas évacuées l’Indochine, et la Chine (hors Mandchourie), paf, plus de pétrole, et les avoirs japonais au pays de l’oncle Sam, bloqués. Le Royaume Uni et les Pays Bas (qui contrôlent notamment l’actuel Indonésie) suivent peu après, et cela met l’empire du Soleil Levant en difficulté : en effet, il est presque totalement dépendant de ses importations pour le précieux liquide noir, et faire la guerre sans risque de s’avérer vite compliqué. Les autres producteurs de pétrole sont occupés par ailleurs, et c’est presque 90% de l’approvisionnement en or noir du Japon qui part en fumée.

Face à cette crise, deux options (chacune avec leurs défenseurs) s’offrent aux responsables japonais :

- céder aux exigences américaines (éventuellement, en négocier une partie), et de fait, accepter la suprématie de ces derniers sur l’Asie et le Pacifique, devenir une puissance de 2e ordre ; les éléments civils du gouvernement sont globalement partisans de cette solution, pensant que l’on peut obtenir des concessions de la part des Yankees

- envahir la Malaise britannique et les Indes néerlandaises, riche en ressources naturelles (notamment pétrole et caoutchouc), afin d’assurer l’indépendance du pays, et à terme, établir une domination japonaise sur toute la région, et même jusqu’à l’Inde ; ce qui signifie cependant, qu’en plus d’entrer en guerre avec les deux pays concernés, devoir faire face à une intervention certaine des États-Unis

Les militaires étaient pour la plupart partisans de la 2e solution ; mais ils étaient eux même divisés, entre les optimistes (qui jugeaient les Américains comme faibles et pacifistes), confiants dans une victoire, et les sceptiques, qui craignaient une mobilisation de l’industrie US, capable à long terme de submerger les forces japonaises sous le poids du nombre.

Le temps presse : le 6 Septembre 1941, on décide de faire les 2 à la fois. D’un côté, les partisans des négociations ont quelques semaines pour tenter de trouver un accord honorable avec les USA ; de l’autre, on prépare la guerre, et des actions contres les positions britanniques et américaines dans les Océans Indien et Pacifique, au cas où la diplomatie échouerait. Position d’équilibriste avalisée par l’Empereur en personne, qui aimerait bien s’entendre avec les USA, mais sans avoir l’air de se coucher. Les négociations reprennent donc à Washington.

Du coté US, les appels du pied japonais sont perçus différemment : le secrétaire d’État Hull (équivalent du ministre des affaires étrangères) se montre intransigeant, et à défaut d’une acceptation de leurs demandes, ces discussions ne sont pour les Japonais qu’un moyen de gagner du temps. Roosevelt lui est nettement plus conciliant : il prévoit que son pays entre en guerre, mais il préfère viser l’Allemagne et l’Italie ; le Japon est davantage perçu comme un concurrent que comme un ennemi (malgré les rapprochements évidents avec l’Axe), avec qui on peut encore s’entendre (comme on l’a fait pendant presque un siècle).

Dans tous les cas, aucun progrès n’est enregistré : les deux puissances restent sur leur position respective, peu de concessions sont faites. Le premier ministre japonais Fumimaro Konoe – un civil -, prend conscience que la seule issue diplomatique possible implique le retrait de Chine, et donc, sans cet « effort » coté japonais, la crise ne finira pas. Il finit par démissionner en Octobre, n’étant pas partisan de la solution militaire. Et il fut remplacé par Hideki Tojo, alors ministre de l’Armée Impériale, un militaire dévoue corps et bien à l’Empereur, mais également favorable à une action belliqueuse (ce qui était un « indice » de plus pour les Ricains). On continua cependant toujours les négociations, en faisant davantage de concessions, qui auraient pu être acceptées par les États Unis … si ceux ci ne savaient pas que le Japon préparait une attaque. En effet, les services de renseignement avaient depuis longtemps cassé les codes japonais, et ils étaient donc informés des préparatifs japonais. Cela finit de persuader le secrétaire d’État Hull que les pourparlers n’étaient qu’un moyen de gagner du temps, et refusa dès lors tout compromis. La guerre était – presque – inévitable, et on le savait des deux cotés.

La préparation du plan japonais

Du côté japonais, optimistes comme sceptiques sont tous d’accord sur un point : la guerre, puisqu’elle doit avoir lieu, doit être aussi courte que possible. L’économie japonaise étant nettement inférieure à celle des USA, seule une victoire décisive obtenue rapidement devrait convaincre l’oncle Sam de renoncer et négocier. Il faut préparer une sorte de Blitzkrieg version maritime, avec toutes les contraintes imposées par la taille du Pacifique.

Il se trouve que les deux côtés s’y préparent … et depuis longtemps. En effet, même si officiellement « amis », les deux pays sont conscients depuis le début du 20e siècle que leurs intérêts dans le Pacifique finiront par les opposer, et les deux marines se développent en conséquence. Là, le pays des sushis part avec un énorme handicap : , à la fin des années 1930, le seul budget de l’US Navy est équivalent à celui … de l’état japonais tout entier (et pourtant non négligeable en terme de PIB) !

Les samouraïs des mers sont parfaitement conscients de ce rapport de force défavorable ; et savent qu’ils devront la jouer fine s’ils veulent l’emporter. La théorie dominante à l’époque est celle de la « bataille décisive de cuirassés » : si guerre il y a, elle commencera par une successions d’escarmouches limitées, pour finir en apothéose par une grosse bataille, opposant tous les cuirassés des deux camps, ceux ci essayant de coller le plus d’obus dans les flancs des autres, et les envoyer faire de la plongée sous marine. Le camp qui aurait encore des navires en état de naviguer à la fin serait le vainqueur, et obtiendrait la suprématie navale pour quelques années. Sachant que l’US Navy aura sans doute plus de navires qu’eux, mais qu’ils devront traverser le Pacifique pour venir jouer à la guerre, il faudra les harceler sur toute la route avec des unités légères, afin d’avoir une quasi parité numérique ; et lors de la bataille finale, les Japonais l’emporteront grâce à des cuirassés plus rapides, mieux armés, et très bien entrainés. Et après, on sera pépouze pour quelques temps.

Bref, c’est une sorte de mélange entre la Jeune et la Vieille Ecole française du début du siècle (cf. article à ce sujet). Pour le harcèlement, on envisage plusieurs moyens : des navires légers armées de torpilles, des sous marins et … des portes avions. En effet, le Japon est sans doute le pays ayant le plus perçu le potentiel de cette nouvelle arme : sans la considérer comme la pièce maitresse d’une flotte, elle a construite la première flotte aéronavale au monde, en poussant notamment l’entrainement des pilotes au maximum.

Quant à l’idée d’attaquer une flotte directement dans sa base, elle est inspirée par les Britanniques. En Novembre 1940, ceux ci ont réussi un coup de maître lors de la bataille de Tarente (qu’on appellera d’ailleurs par la suite, le « petit Pearl Harbor italien » ; en fait, il eut mieux fallu appeler Pearl Harbor le « gros Tarente US », mais ça sonnait moins bien). Avec un seul porte avion, et des vieux biplans Swordfish, la Royal Navy a réussi à couler 1 cuirassé et à endommager 2 autres de la Regia Marina (marine italienne), le tout dans un port pourtant censé protéger contre de telles attaques. L’amirauté japonaise va envoyer une mission en Italie, pour analyser l’attaque, et voir si y’a pas moyen de refaire la même.

Et de fait : on se dit que si avec un seul porte avion, et des avions tout pourris, les Anglais ont réussi un beau carton, on devrait pouvoir faire mieux avec plus de porte avions, et des appareils plus modernes. On commence à préparer cette attaque, sous la direction de l’amiral Isoroku Yamamoto, grand partisan des porte avions. Paradoxe : Yamamoto n’était pas favorable à la guerre (qui l’estimait perdue d’avance, et de par ses affinités avec les États Unis), et le patron de la Marine Impériale, l’amiral Nagano, estime que le plan est très risqué. Pourtant, le projet est présenté à l’Empereur, qui l’approuve en Novembre 1941. Les équipages s’entrainent, malgré le peu de temps restant, de façon efficace.

L’élément de surprise est absolument crucial : si la base venait à être en alerte, l’attaque serait estimée trop risquée, et donc annulée. Pourtant, autant l’empereur que l’amiral Yamamoto insisteront pour que la guerre soit déclarée aux États Unis AVANT l’offensive. Oui : le pays qui jusque là a déclenché moult conflits sans prendre la peine d’envoyer un petit télégramme pour dire « on vient vous poutrer, bisous », là, insiste pour qu’on fasse les choses dans les règles. Soit, on déclarera la guerre juste quelques heures avant le début de l’attaque. Début Décembre 1941, alors que le choix de la guerre est arrêté, on envoie un message à l’ambassade japonaise à Washington : le 7 Décembre, un message sera envoyé, et devra être remis au gouvernement US dans les délais, 13h heure locale pour être exacte. Avec le décalage horaire, cela fera 7h30 à Pearl Harbor, soit quelques minutes avant l’attaque. C’est très serré, mais peu importe.

Coté US : incrédulité, impréparation et erreurs

Aux États Unis, on a également entendu parler de Tarente. On sait que les Japonais, bizarrement, s’y intéressent. Mais la plupart des experts sont formels : le même coup est IMPOSSIBLE à Hawaï. Essentiellement, car le Pacifique est bien plus grand que la Méditerranée (bien vu !) ; si une flotte de porte avions devait appareiller du Japon, on la verrait venir et on aurait le temps de donner l’alerte.

Pourtant, un amiral US prévint que si, le risque est réel. C’est l’amiral Harry Yarnell, qui dès les années 1930, alerta sur les risques d’une attaque aérienne par le Nord de l’archipel (bien vu, c’est par là que les vagues d’appareils nippons passeront). Il réussit même à démontrer sa théorie lors d’un exercice mais non : IMPOSSIBLE. Il partit donc bouder dans son coin, et on l’oublia. Inutile de dire qu’il dut faire quelques doigts après l’attaque.

Ahhhhh ! Le coup classique du « on vous l’avait bien dit », mais ignoré par tout l’état major parce que non, on n’y croit pas.

Cela dit, on est quand même conscient qu’il se passe quelque chose : les troupes japonaises sont très actives du côté de l’Asie du Sud Est. On met donc en alerte un certain nombre de bases, notamment aux Philippines et à travers le Pacifique. Mais pas Hawaï : invincible on vous a dit !

Dans les différentes installations, les mesures prises sont donc inadaptées. Dans la baie, les navires sont rangés côte à côte, pour gagner de la place, mais les rendant beaucoup plus vulnérables aux attaques à la bombe et à la torpille. Sur les aérodromes, ce n’est guère mieux : les avions sont rangés hors des hangars, aile contre aile ; on craint en effet les saboteurs (il y a de nombreux Japonais d’origine sur l’île, et même si la plupart n’en ont rien à faire de la guerre, on les soupçonne), et c’est la disposition la plus simple pour les surveiller (et accessoirement, pour se faire bombarder). Enfin, le personnel militaire n’est pas en alerte.

La flotte japonaise appareille le 26 Novembre. Et malgré la présence de 6 porte avions, elle passe en effet inaperçue … L’amirauté a choisi de la faire arriver par le Nord, en évitant les routes commerciales, et ça fonctionne. Nous sommes en hiver, les conditions météo sont peu propices à la détection, la flotte se faufile et arrive à quelques centaines de kilomètres seulement d’Hawaï, lorsque le 6 Décembre, elle reçoit la confirmation de l’ordre d’attaque. Durant la nuit, les préparatifs s’effectuent par gros temps, ce qui complique le travail mais le rend d’autant plus furtif.

Nous arrivons au 7 Décembre, jour de l’attaque. Là encore, plusieurs signes devraient mettre la puce à l’oreille des forces US, mais seront ignorés ou mal interprétés.

Tout d’abord, du coté diplomatique. L’ambassade japonaise à Washington reçoit bien le message à transmettre … mais seulement 1 à 2 heures avant la date limite. Or, le message est codé, il contient 14 points (dont seul le dernier, déclarant la guerre, est en fait vraiment pertinent). Pour le décoder, puis le traduire, cela va prendre du temps. Il aurait été plus simple d’envoyer un message avec juste un point (« on vient vous refaire le museau »), mais non : le Japonais aime faire compliqué.

De façon assez paradoxal, les premiers à le décoder seront les services de renseignement américains. Leurs machines sont plus performantes que celles de l’ambassade, et ils auront une version du document AVANT les diplomates japonais. Seul le dernier point (la déclaration de guerre) n’est pas décodé. Cela dit, le reste est tout de même assez préoccupant pour qu’on prévienne le chef d’état major de l’armée de Terre, le général George Marshall.

Sauf que nous sommes un Dimanche … et le Dimanche, le général fait de l’équitation. Quand il revient de sa promenade équestre, il n’est pas trop tard, mais beaucoup de temps a été perdu. Inquiet, il envoie un télégramme aux différentes bases du Pacifique et en Asie, indiquant de se préparer à une attaque. Mais pas de pot : si la plupart des troupes l’ont reçu à temps, celui à destination de Pearl Harbor arrivera bien après le début de l’attaque. Il serait intéressant de connaître la réaction de l’opérateur qui reçut le message (« non sans blague, on est attaqués ? » avec les bruits d’explosion et les incendies dehors).

Du côté de la base, on a également eu plusieurs indices. Tout d’abord, des sous marins sont repérés aux alentours, par des navires en patrouille. Et pour cause : la flotte japonaise a envoyé des sous marins de poche, pour surveiller les mouvements de la flotte américaine et torpiller les navires qui tenteraient de quitter la rade, une fois l’assaut aérien lancé. L’un d’entre eux se fait repérer, puis un autre, qui est même envoyé par le fond. Le tout, 1 heure avant que les premières bombes n’explosent. Le capitaine du destroyer qui vient de couler le sous marin prévient l’amirauté … qui décide que ce n’est pas grave. Peut être juste un gros dauphin en métal ?

L’autre indice provient d’un nouvel instrument : le radar. Si les Britanniques et les Allemands l’utilisent depuis plus d’un an, c’est encore quelque chose de nouveau dans l’armée US. Et comme tout ce qui est nouveau, on s’en méfie. Plusieurs stations ont été déployées dans l’archipel, depuis 5 mois. Et vers 7h, les soldats opérant le système remarquent bien quelque chose : y’a plusieurs grosses tâches en provenance du Nord. L’officier responsable alerté, celui ci déclare que non, rien de grave : une escadrille de B-17 doit arriver aujourd’hui pour se ravitailler, il s’agit sans doute eux. Les deux soldats protestent : entre une dizaine de B-17 et les grosses formations qu’ils détectent, il y a une différence. Mais on met ça sur le compte de la qualité du matériel.

Les avions japonais commencent à survoler l’île, et inévitablement, des personnes, civils comme militaires, commencent à les apercevoir ou les entendre. Mais nous sommes sur une base militaire : les entrainements sont fréquents, il s’agit forcément de manœuvres.

Et même lorsque les bombes commencent à pleuvoir, beaucoup continuent à penser à des exercices (sauf ceux bien sûr qui sont en dessous). L’alerte officielle n’est donné que cinq minutes après la première attaque, l’opérateur se sentant obligé de préciser « ce n’est pas un exercice » (« This is not a drill »).

Après coup : consternation, réelle et simulée

Comme précisé au début, je n’entrerai pas dans les détails de l’attaque (et n’insistez pas, malandrins !). Sachez juste que les dégâts sont conséquents, mais pas insurmontables à moyen terme. Or, le principal effet est psychologique : tout le monde – ou presque – est choqué. Si bien que, lorsque les premiers rapports de l’attaque arrivent au commandement américain, ceux ci restent incrédules. Même le président Roosevelt, lorsqu’il est mis au courant, s’exclame « Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai. Il s’agit sûrement des Philippines ».

Or, la déclaration de guerre arrive bien tard … presque 10 heures après l’attaque, à cause des soucis de décodage. Si bien que, lorsque l’ambassadeur japonais arrive dans le bureau du secrétaire d’État, celui ci est bien entend déjà au courant de l’attaque, et l’accueil est pour le moins glacial. On parle clairement d’un acte de traitrise, et des propos désobligeants sur des mamans geishas furent sans doute prononcés.

L’opinion publique est tout autant surprise et choquée. Le président va jouer cette carte à fond, parlant d’infamie, de la fourberie japonaise et Cie. Et ça va marcher : les voix dissidentes, opposées à la guerre, se taisent d’elles même, et tout le pays s’engage alors dans le conflit. Peu après, l’Allemagne déclare la guerre aux États Unis, et le reste appartient à l’Histoire …

Alors : trahison, surprise ?

L’attaque fut elle par conséquent une surprise ? Non et … oui.

Comme on l’a vu, clairement la guerre se préparait. Bien sûr, le gros de la population continuait à croire dans la neutralité protectrice et ne voulait pas entendre parler d’une guerre. Mais pour l’état major et les services de renseignements, cela ne faisait plus aucun doute : les Japonais s’y préparaient. Pour les services diplomatiques également : le peu de concessions de la part du gouvernement impérial bloquait une résolution pacifique, même si des tentatives sérieuses ont été entreprises de part et d’autre. Du coté de l’empire du Soleil Levant, l’intransigeance d’une poignée de militaires a conduit le pays dans la voie du conflit ouvert.

Attaque par traitrise ? Pas totalement : le Japon avait bien prévu de déclarer la guerre, même si c’était de justesse. Un temps de décryptage trop court conduisit à ce que le message ne soit pas remis dans les temps. Cette excuse fut exploitée à outrance pour mobiliser une opinion publique sous le choc, et cela marcha. Mais elle ne peut servir d’excuse aux pertes subies, puisque les États Unis savaient qu’ils se tramaient quelque chose.

La seule vraie « surprise » tient dans le lieu de l’attaque : du côté US, personne envisageait alors que la principale base d’opérations de la Flotte du Pacifique ne puisse être attaquée avec tant d’aisance. S’il faut saluer l’excellence de la préparation du plan d’attaque (les Japonais ayant réussi à cacher une flotte conséquente, et à la déplacer sur près de 6 000 km sans qu’elle ne soit repérée), cela ne doit pas cacher certaines impréparations du côté US. Clairement, il y a eu des erreurs, autant en amont que le jour même. On profita du côté « attaque traitresse » pour les cacher, et même si les deux amiraux en charge de la base seront relevés de leurs fonctions suite à cela. A noter également le facteur « chance », ou plutôt malchance, le télégramme d’alerte étant arrivé trop tard à Pearl Harbor.

Pourtant, le côté « surprise » s’immisça dans l’imaginaire collectif, tant les autorités américaines dissimulèrent une partie des signes avant coureur. Si bien que le sentiment anti Japon se développa très fortement, même si injustement : les citoyens américains retinrent surtout cela, alors que le Japon impérial avait bien d’autres raisons d’être détesté (comme les massacres en Chine, le traitement réservé aux prisonniers de guerre, l’utilisation d’armes bactériologiques, …).

Roosevelt était il au courant ? Une théorie du complot bidon

Dernier point : une thèse controversée commença à faire son chemin peu de temps après l’attaque. Le président et son entourage auraient été au courant de l’attaque peu avant, mais l’auraient sciemment laissée se produire (et jouant après les surpris). Il aurait même poussé le Japon à la faute, en exigeant des concessions inacceptables, et en mettant la flotte du Pacifique à portée. Son but : par une attaque de grande envergure, pousser l’opinion publique à accepter la guerre, et pouvoir ainsi intervenir dans la guerre mondiale. Et comme par hasard : le jour de l’attaque, si l’essentiel des cuirassés étaient présents, les porte avions eux, ne l’étaient pas (et en effet : les 3 portes avions US du Pacifique étaient tous absents, car en mission). Il put ainsi sauver ce qui constituerait l’ossature des « task forces », qui seraient par la suite victorieuses en Asie.

Cette théorie, bien qu’intéressante sur le coté machiavélique supposé, est complètement bidon. Une étude de plusieurs éléments permet de le comprendre.

Tout d’abord, les principaux partisans de cette théorie sont des adversaires de Roosevelt. Pour commencer, l’amiral Kimmel, le commandant de la base le jour de l’attaque et qui fut limogé par la suite. Premier promoteur de cette idée, c’était pour lui un moyen de se dédouaner. La théorie fut ensuite exploitée par les ennemis politiques de Roosevelt, et notamment les Républicains après 1945 pour accuser les Démocrates de manipulation.

D’autre part, si le président espérait bien un incident qui plongerait le pays dans le conflit, c’était plutôt avec l’Allemagne Nazie. En effet, Roosevelt s’était mis d’accord avec Churchill : la priorité serait l’Europe. Il détestait profondément Hitler, et c’était pour lui la cible à abattre. Le Japon quant à lui était inquiétant, mais on espérait encore pouvoir s’entendre avec lui. Pousser à un conflit avec le Japon nécessiterait de disperser l’effort de guerre sur deux fronts, ce qui n’était pas souhaitable (mais se produisit quand même).

En enfin, l’argument des porte avions ne tient pas plus … car à l’époque, les porte avions ne sont pas vus comme des navires aussi capitaux que les cuirassés. Ainsi, si l’US Navy avait choisi quels navires sacrifier, cela n’aurait certainement pas été ses cuirassés, mais plutôt les porte avions (et même si par la suite, on aurait pris conscience de l’inverse). Un peu comme si, en 1940, on aurait demandé à la France de choisir entre la ligne Maginot et ses divisions blindés : l’état major eut préféré se passer des blindés, alors que la ligne ne servit finalement pas à grand chose …

Si Roosevelt a utilisé à fond l’évènement pour pousser sa politique, impossible d’y voir un « complot ». Et même si la guerre paraissait inévitable, l’attaque n’est pas rendue possible par un calcul machiavélique, mais juste par quelques erreurs, un peu de malchance et une bonne gestion japonaise … Mais il est toujours plus facile de parler complots et trahisons, que de reconnaître ses propres bêtises.

Pour aller + loin :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_Pearl_Harbor

Le très bon film : Tora ! Tora ! Tora ! ; qui montre les évènements avant, la préparation, les erreurs et les coups de malchance côté US … ainsi que l’attaque. A noter que le titre du film vient du mot code « Tora », signifiant « tigre », qui était le mot code signifiant que l’attaque était une surprise totale et pouvait donc se dérouler normalement

La série de documentaires « Les grandes batailles », épisode « Le Pacifique », partie 1 (disponible sur le site de l’INA)

Le film Pearl Harbor de Michael Bay ; non sérieux, vous y avez cru ?

Sources des images : Wikipédia