Bon, j’avais prévu une série d’articles sur les armes automatiques. Mais l’actualité de Septembre m’a donné envie de changer, et de parler plutôt d’art opératif et d’opérations en profondeur. Et on va d’abord parler d’échelon opérationnel et d’art opératif, tant je pense que ces concepts ne sont pas claires pour tout le monde.

Je précise également que n’étant pas théoricien militaire, il se peut que je fasse des approximations un peu grossières … l’espace commentaires est ouvert pour ça :).

L’échelon opérationnel

Dans le déroulement d’un conflit, on distingue 3 échelons.

Tout d’abord, l’échelon tactique : c’est la manière (on parle même d’art) de conduire un engagement armé, qu’il s’agisse d’une escarmouche de dizaines de pinpins tout au plus, à des batailles impliquant des dizaines de milliers d’Hommes de chaque côté. Ça concerne la manœuvre de ceux ci, quand les faire attaquer, quand les faire reculer ou passer en défense, le tout afin d’infliger le plus de victimes à l’ennemi tout en économisant ses propres troupes (ou pas), et obtenir au final une victoire dite « tactique » : généralement, le repli du camp en face. C’est l’échelon le plus ancien, aussi ancien que les premiers affrontements organisés entre Hominidés.

Ensuite, l’échelon stratégique : là, il s’agit de l’art de mener une guerre au niveau d’un pays. Cela inclut la levée de troupes, l’équipement et le ravitaillement de celles ci, voire des volets diplomatique (convaincre d’autres pays de prendre son parti, ou convaincre les copains de l’autre en face de changer de camp) ou culturel, afin de mobiliser la société (pensez grosso modo « propagande »). Cet échelon a vu le jour avec l’émergence des premiers groupements humains importants, villes, pays, … A partir de là, l’issue d’un conflit ne se résume pas seulement à un affrontement, mais à une succession de batailles, aboutissant tôt ou tard à ce que l’un des camps demande la paix (ou soit anéanti, mais ceci est fort peu urbain).

Bien entendu, il y a des interactions entre ces deux échelons : les victoires tactiques ne sont pas possibles si le niveau stratégique n’envoie pas des combattants et de quoi les équiper, et inversement, si le niveau stratégique est excellent mais que la tactique ne fait que merder, tôt ou tard ça peut poser problème. Quoi qu’il en soit, c’est toujours au niveau stratégique que se résout un conflit ; mais il existe plusieurs façons de l’emporter. Par exemple, si votre pays est plus petit/moins peuplé/moins riche que celui en face, vous avez tout intérêt à collectionner des victoires tactiques, de façon à le démoraliser et lui faire comprendre que même s’il finira par l’emporter, la victoire lui coutera (trop) chère. Par exemple, la guerre d’hiver entre l’URSS et la Finlande, ou les guerres d’indépendances écossaises. Au contraire, si vous avez un pays mieux fourni que celui que vous affrontez, vous pouvez parier sur le fait que ses ressources s’épuiseront avant vous, et ce même si vous ne gérez pas trop bien le plan tactique : on parle de guerre d’attrition. La 1ere guerre mondiale en est un exemple.

Petite note : les mots « tactique » et « stratégique » ont en français plusieurs sens. On peut par exemple utiliser le mot « stratégie » dans le sens d’un plan d’organisation générale de quelque chose, et oui, ça a du sens même si c’est pas forcément pour taper sur ses petits voisins. Mais on a tendance également à utiliser ses mots à mauvais escient, voire à les inverser. Comme lorsqu’on parle de la « tactique de la terre brûlée », qui consiste à ravager son propre pays pour ralentir l’ennemi qui avance : c’est plutôt un acte stratégique. Idem, quand on qualifie un général de « grand stratège » parce qu’il fait des prouesses sur le champ de bataille, c’est un peu une erreur, puisqu’on devrait plutôt parler de « grand tacticien ». Mais bon, ce ne sont que chipoteries et je ne vous en tiendrai pas (trop) rigueur.

Revenons à nos moutons : je vous ai évoqué 3 échelons, or je n’en ai présenté que 2. Mais vu que vous êtes malins, vous avez lu le sous titre, et vous savez donc que je vais parler de l’échelon opérationnel. Mais keskecé ?

L’échelon opérationnel, c’est un peu lui qui fait le lien entre l’échelon stratégique et le tactique … mais pas que. Votre niveau stratégique a levé plein de soldats ; c’est bien, mais il faut pouvoir les envoyer sur le champ de bataille ; puis leur envoyer à manger quand la bataille sera finie ; puis leur donner de nouveaux ordres quand une nouvelle bataille risque de survenir un peu plus loin, … Bref, cela concerne en grande partie ce qu’on appelle les « lignes de communication » : les routes et autres pour déplacer les armées et faire passer le ravitaillement, ainsi que la circulation de l’information. Mais également le renseignement (savoir frapper là où ça fait mal, et au contraire contrer une tentative audacieuse de l’ennemi), et le commandement (donner des ordres à vos différentes troupes un peu partout, de façon à ce que l’ensemble ait un minimum d’allure).

Avoir un échelon opérationnel qui ne fonctionne pas bien réduit fortement vos chances d’obtenir des victoires tactiques. Si vos guerriers ne sont pas ravitaillés, ils vont moins bien se battre ; s’ils n’arrivent pas au bon endroit au bon moment, ils ne servent à rien ; et si vous ne parvenez pas à détecter un sale coup du gus en face à temps, vous allez devoir l’encaisser. Cet échelon est donc aussi important que les 2 autres. Mais pourquoi j’en parle en dernier ?

Simplement car on l’a théorisé plus tard que les autres. Vers la fin du 19e siècle, par un certain Helmuth Karl Bernhard von Moltke (un Prussien, si vous aviez un doute), puis plus tard par les militaires soviétiques dans les années 1920-1930 (on y reviendra dans la 2e partie). Maintenant toutes les armées s’y sont mises. Cela ne signifie pas qu’auparavant, cette échelon n’existait pas : il était bien présent, c’est jusqu’on ne l’avait pas conceptualisé. Bref, on faisait un peu « à l’instinct », parfois très bien, parfois très mal, en le collant à moitié au niveau stratégique et l’autre moitié au niveau tactique.

Mais, à partir du moment où l’on a conceptualisé cet échelon et compris son importance, on donne naissance à une nouvelle façon de faire la guerre : l’art opératif.

L’art opératif

Bien entendu, cela n’a rien à voir avec le talent de votre chirurgien. L’art opératif est l’art et la manière de faire manœuvrer de grandes formations (armées ou corps d’armées), afin d’obtenir un choc opérationnel sans avoir un affrontement majeur (au résultat aléatoire, et souvent coûteux en vies et ressources). Par « choc opérationnel », on entend de perturber suffisamment le niveau opérationnel de l’adversaire pour qu’il perde largement son efficacité en combat. Par exemple, en coupant ses lignes d’approvisionnement, ses troupes vont devenir moins combatives (un soldat qui a faim est souvent moins efficace).

Un élément crucial : l’information. Si vous savez la position des forces de l’ennemi, vous pouvez manœuvrer pour éviter l’affrontement si vous ne pensez pas pouvoir gagner ; et à l’inverse, frapper quand vous êtes certain d’avoir un avantage suffisant. Le pendant est également valable : la désinformation. En trompant votre ennemi, vous pouvez le pousser à défendre un secteur que vous ne menacez pas, pour attaquer ailleurs plus sereinement ; ou bien l’inciter à ne pas attaquer car il croit que vous avez des forces considérables, alors qu’en fait non pas du tout.

Bref, l’art opératif, ça vous permet de vaincre votre adversaire sans avoir à faire de trop grosses batailles, et donc économiser vos troupes. Ce qui devrait être le fantasme de tout commandant, du moins ceux qui ne sont pas des bouchers ou des crétins qui ne savent faire qu’un gros tas et l’envoyer sans réfléchir.

Mais … si c’est si génial que ça, pourquoi personne n’y a pensé avant ? Déjà, sachez que l’art opératif a été utilisé bien avant qu’il ne soit théorisé. Cf. les exemples que je donne dans le paragraphe suivant, souvent le fait de commandants militaires très talentueux par ailleurs. Mais c’est surtout l’émergence au 19e siècle de deux éléments qui va changer la donne : la révolution industrielle, et le nationalisme.

Pour qu’un pays puisse mener une guerre, il a besoin de trois choses : la volonté de combattre (le moral), la capacité à lever des troupes, et la capacité de les équiper/ravitailler. Si l’un de ces 3 éléments vient à manquer, bingo : il va perdre. Il doit alors négocier (de préférence avant que le point en question ne soit complètement foutu), ou risquer une défaite totale. Il a toujours été possible de jouer sur le moral, même si cela demande une forte expertise pour y arriver. Mais avant, on pouvait également compter sur un épuisement des ressources de l’ennemi : au Moyen Age, un pays pouvait mobiliser, et surtout équiper, que des milliers, ou quelques dizaines de milliers au mieux, de combattants ; il était ainsi envisageable de les vaincre à un coût qui soit raisonnable. A la Renaissance, on franchit l’étape supérieur : si on prend la guerre de Trente Ans par exemple, on arrive à des centaines de milliers de soldats de part et d’autre. Là, ça commence à être compliqué, et les conséquences sont réelles : des régions entières sont dévastées, et perdent beaucoup de populations (jusqu’à 65% pour la Poméranie par exemple !). Les guerres de la Révolution française et les guerres napoléoniennes continuent à donner une idée de ce à quoi va ressembler la suite : les belligérants ont beau engager des troupes en quantité, en perdent beaucoup, y engouffrent des fortunes, ils finissent toujours par remettre une pièce et c’est reparti !

Avec la révolution industrielle, les populations des pays grimpent à des dizaines de millions. C’était déjà le cas pour les plus grands pays ; avec la conscription, une bonne partie est désormais mobilisable, et l’augmentation considérable des moyens de production permise par l’industrie permet de les équiper. Ainsi, en cas de guerre à grande échelle, ce sont désormais des millions de bonshommes qu’il faudra vaincre ; et même si on dispose de troupes équivalentes, cela peut être long, coûteux et difficile. Une victoire par attrition devient ruineuse : c’est le constat amer de la triple entente après la 1ere guerre mondiale. Quant au moral, avec le nationalisme, il devient également difficile de le briser : à partir du moment où la nation identifie la victoire comme la seule issue possible à un conflit majeur, elle trouve la force de continuer le combat malgré les difficultés (jusqu’à un certain point … qui peut aller très loin, quand on voit ce qu’il restait du 3e Reich au printemps 1945).

On peut donc se dire que l’échelon stratégique promettant surtout du sang, on va se tourner vers le tactique, mais ce n’est guère mieux. Déjà, le volume des armées est tel qu’une seule bataille ne peut être décisive, et ne va impliquer qu’une portion seulement des forces des deux camps. De plus, la puissance de feu a tellement progressé qu’une offensive, même bien planifiée, essuiera des pertes non négligeables.

Et c’est là que l’art opératif intervient : si on veut réduire les affrontements tactiques de grande envergure, sans non plus entrer dans une logique d’attrition, il faut trouver un moyen de gagner sans combattre. Et si, à l’échelle opérative, vous parvenez à déstabiliser le dispositif adverse, vous pouvez capturer ou faire reculer de grandes formations ennemies sans à avoir à les combattre ! Plutôt pratique non ? Ça vous parait trop beau pour être vrai ? Voyons quelques exemples dans l’Histoire.

Quelques exemples d’art opératif

La chevauchée de 1359-1360

J’en avais un peu parlé lors de mes articles sur Charles V. Durant la première partie de la guerre de Cent Ans, les Anglais pratiquent en France la technique de la chevauchée : des raids profonds de pillage, menés par des troupes montées (d’où le nom) donc très mobiles, et qui se nourrissent sur les terres pillés.

Charles, seulement régent, est à la tête d’un pays ruiné, divisé, et affaibli militairement. De plus, toutes les batailles rangées depuis des années ont tourné en faveur des Anglais. Une défaite de plus et son autorité s’effondrera. Or, Edouard III, roi d’Angleterre, revient une nouvelle fois en France, pour une chevauchée qui doit le mener jusqu’à Reims, la ville du sacre. Charles doit l’arrêter, mais sans un combat direct. Que faire ?

Et bien il utilise la tactique de la terre déserte. « Tactique » utilisée ici non pas au sens « échelon tactique », mais au sens « stratagème ». En gros : il invite la population à évacuer les campagnes et à se réfugier dans les châteaux forts, avec toutes leurs provisions. Edouard III se retrouve ainsi bien attrapé : il ne peut pas se ravitailler, vu qu’il avait prévu de se servir sur le dos de la bête … Il provoque les chevaliers français pour obtenir une bonne bataille en bon et due forme, mais rien à faire. Il finit par rentrer chez lui, à pied et avec la moitié de ses hommes seulement. Il cramera bien tout sur son passage, comme un gros enfant capricieux, barbu et à la tête de milliers de soudards.

Charles a donc bien obtenu une victoire sans engagement armé (donc tactique). C’est quasi de l’art opératif (je sais que les théoriciens militaires vont sans doute râler, en disant que ça n’en est pas vraiment … c’est vrai, mais bon, ça y ressemble un peu non ?)

La guerre d’Imjin

Souvenez, c’était cet été ; non, pas la guerre, mais l’article que j’ai écrit à son sujet. La Corée se fait attaquer par le Japon, à la fin du 16e siècle. Au sol, les Coréens se font bousculer par des samouraïs motivés et aguerris. Le pays est certes riche, mais pas assez peuplé pour envoyer des armées au massacre en continu. La solution viendra donc de la mer : en coupant le ravitaillement et les renforts japonais, l’amiral Yi Sun-sin pense pouvoir forcer les Nippons à retourner sur leurs îles. Et dans les faits, ça marche. Avec une série de victoires maritimes, certes magistrales mais pas si « populeuses » que ça pour les premières, il renverse le cours de la guerre sur la terre.

Les esprits chagrins pourraient là encore objectif, ce n’est pas purement de l’opératif, vu que l’effet sur le front terrestre a été obtenu sur un autre théâtre d’opérations (le maritime). Je répondrai oui, même si les victoires navales ont eu lieu proches des côtes, c’est presque le même théâtre d’op, non mais !

Et puisqu’il est ainsi, on va parler d’un pur exemple d’art opératif cette fois ci (en espérant que vous arrêtiez d’être relous).

La reddition d’Ulm

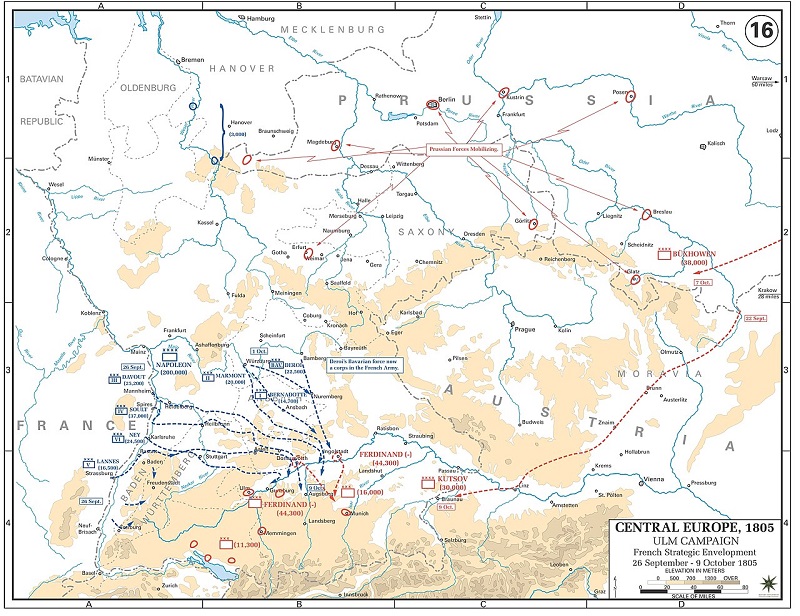

Prenons quelque chose dont je n’ai pas trop parlé jusqu’à maintenant : les guerres napoléoniennes. Nous sommes en Aout 1805. Napoléon 1er, tout fraichement couronné (par lui même) empereur, est avec sa Grande Armée dans le Nord de la France. Il attend la marine franco-espagnole pour aller régler des comptes avec ses vieux ennemis, les Anglais.

Mais la flotte tarde, et entretemps, il apprend que l’Autriche et la Russie lui déclarent la guerre, et que la Prusse ne devrait pas tarder non plus. Son idée, c’est de vaincre les 2 premiers de façon séparée – ce sera + facile -, et de leur coller une bonne dérouillé afin de persuader le 3e larron que non, attaquer la France n’est pas une bonne idée. Napoléon envoie donc son armée à toutes allures vers l’Autriche, en passant par l’Allemagne. C’est là le premier atout de l’empereur : l’extraordinaire vitesse de ses armées pour l’époque. Non pas que les Français sont meilleurs marcheurs ; mais d’une part, ils ont une bonne logistique, et surtout ils sont très motivés, et du coup ne se plaignent pas de leurs ampoules aux pieds (comme quoi, quand ils ne se plaignent pas, les Français peuvent faire des trucs biens). De leurs côtés, les troupes autrichiennes sont entrées également en Allemagne, avec à leur tête Karl Mack, baron von Leiberich. Qui ne s’attendait pas à ce que les Français soient déjà là.

Deuxième atout de Napoléon : le renseignement. Il dispose d’un bon réseau d’espions en Allemagne, et il envoie des missions de reconnaissance de cavalerie pour savoir où se trouve les forces ennemies. Troisième atout : la désinformation ; il possède un double agent dans les rangs autrichiens, Charles Louis Schulmeister, qui raconte des cracks à Mack. Il veut persuader son adversaire qu’il vise la prise de la ville d’Ulm, en attaquant par le long du Danube depuis le Sud. Et pour renforcer cette idée, il envoie une partie de ses troupes par cette route, en attaquant et faisant du bruit pour bien donner l’illusion … ce qui marche à merveille. Pendant ce temps, le reste des troupes passe par d’autres voies, à vive allure, de façon à encercler les Autrichiens.

Karl Mack ne sait plus où donner de la tête : on l’attaque d’un peu partout, il ne sait plus avec certitude où sont les armées françaises, qui ont l’air méga nombreuses, et ses lignes de ravitaillement sont menacées. Il prend ainsi un gros coup de pression, et dans le doute, il décide de se replier sur Ulm et de s’y retrancher. Napoléon n’a ainsi plus qu’à assiéger la ville, avec en face un général qui n’a toujours pas compris ce qu’il s’est passé.

Les généraux de Napoléon le pressent d’attaquer la ville, mais ce dernier refuse : ce serait certes une victoire, mais également une boucherie dans ses propres rangs. Il se contente d’attendre … Du côté des Autrichiens, on attend le secours des Russes ; mais en fait, ceux ci sont encore loin : ils pensaient que l’armée napoléonienne était encore en France, et ne se sont pas pressés ! Dépité, Mack se rend quelques jours plus, voyant ses provisions diminuer. Les Français viennent de vaincre une armée autrichienne en entier, ont pris ses canons, font des dizaines de milliers de prisonniers, pour un coût assez faible (quelques centaines de morts et des ampoules aux pieds). Ainsi débarrassé de la moitié de la menace, avec une armée presque intacte, l’Empereur n’a plus qu’à attaquer l’Autriche, attendre les Russes sur le terrain de son choix, et leur flanquer une bonne branloute : ce sera la célébrissime bataille d’Austerlitz. Qui découragera la Prusse d’entrer dans la danse (provisoirement).

On a là un excellent exemple de victoire par art opératif : sans provoquer de grand affrontement armé (échelon tactique), Napoléon parvient à défaire son adversaire, par un subtil mélange de ruse et de manœuvres de ses troupes.

Voilà quelques exemples d’art opératif, et ce sera tout pour aujourd’hui. Bien entendu, il y a d’autres exemples plus récents d’art opératif. Mais avant de les voir, il faudra que l’on parle de la notion d’opérations en profondeur, telles qu’imaginées par les Soviétiques dans les années 1920.

Pour aller + loin :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_op%C3%A9ratif

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tactique_militaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie_militaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevauch%C3%A9e_d%27%C3%89douard_III_(1359-1360)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Ulm

Sources des images : Wikipédia