Deuxième article sur notre peuple bourrin du moment : les Belges. Et nous allons faire un voyage express à travers le temps, pour passer du Moyen Age directement au début du 19e siècle.

Mais … cela signifie t il qu’en 4 siècles, il ne s’est rien passé dans le plat pays ? Nenni brave lecteur : on peut dire que la région a connu une histoire mouvementée. Longtemps divisé entre différents royaumes, le pays finit par être réuni, avec les Pays Bas. D’ailleurs, l’un des souverains les plus puissants du début du 16e siècle était belge : j’ai nommé Charles Quint. Oui, il n’était ni espagnol, ni autrichien, mais originaire de Gand. Les Belges, pour lui rendre hommage, ont d’ailleurs brassé une bière à son nom. Les actuels Pays Bas firent ensuite sécession, pour devenir les Provinces Unies. Chaque pays évolua dans son coin : le Nord devint une république protestante, le Sud resta catholique, rattachée à une monarchie catholique (Autriche) …

Puis, alors que la France devenait révolutionnaire, les Belges firent de même, pas forcément pour les mêmes raisons (sans doute par esprit de contradiction). C’est la révolution brabançonne, qui finit par aboutir à la création des Etats belgiques unis. Prototype de ce que pourrait devenir la Belgique, le nouvel état ne dura qu’une année, le temps que des Autrichiens bougons viennent rappeler qui étaient les patrons. Puis les armées révolutionnaires françaises viennent à la rescousse de leurs compères : ça devient confus, les Autrichiens repartent, puis reviennent … Ça dure comme ça quelques années, quand le pays est définitivement libéré. La république française y fonde alors une « république sœur », comprendre une république démocratique sur le papier, mais quand même vachement aux ordres de Paris. Finalement, c’est trop compliqué, et l’essentiel de la Belgique contemporaine est intégrée purement et simplement à la France. Tout le monde sur place ne partage pas la même opinion à ce sujet (certains sont heureux, notamment du côté de Liège, d’autres moins), mais Napoléon va mettre tout le monde d’accord ou presque, lorsqu’à force d’imposition (une spécialité française) et de conscription, les Belges vont en avoir un peu marre.

Mais où tout cela nous mène t il ? A la révolution belge de 1830, acte fondateur du pays tel qu’on le connait.

La révolution belge

Comme nombre de mouvements nationalistes du 19e siècle, tout commence avec le Congrès de Vienne en 1815, où les vainqueurs de Napoléon se demandent bien comment on va faire après ce vaste foutoir qu’ont été les guerres révolutionnaires.

Les Belges sont très partagés sur le devenir de leur territoire : la plupart s’estiment être des sujets des Hasbourg, et verraient donc bien un retour à l’état ante révolutionnaire ; d’autres aimeraient bien intégrer la France (toujours du côté de Liège) ; et quelques rares audacieux pensent bien à une Belgique indépendante, mais ils ne sont ni nombreux, ni bruyants.

Cela dit je vous rassure : les monarchies coalisées ne vont tenir aucun compte des avis de la population locale (quelle idée saugrenue ce serait !). Et une fois encore, c’est la perfide Albion qui, à force de manœuvres, va réussir à mettre en avant son projet. La grosse crainte des Anglais, c’est de voir s’installer à l’embouchure de l’Escault (et surtout, le port d’Anvers stratégique pour son commerce), une puissance francophile, voire la France elle même. Les Britanniques parviennent à convaincre les autres pays de faire ce que personne ne demandait : réunir les Provinces Unies (Pays Bas) et les Pays Bas méridionaux (la Belgique en gros), en un seul et unique royaume des Pays Bas, relativement neutre et qui serait ainsi assez gros pour résister – un peu – à une éventuelle agression française. La nouvelle couronne est alors confiée à la maison des Orange Nassau (pour l’anecdote : cette maison est toujours celle qui règne sur les Pays Bas …).

Et que pensent donc les Belges du projet ? Globalement : pas grand chose. Les francophiles ont compris qu’un rattachement à la France ne sera jamais permis par les autres royaumes européens. Les indépendantistes : à défaut d’une véritable indépendance, ils espèrent obtenir une relative autonomie dans le nouveau royaume. Quant aux autres, l’immense majorité silencieux : ils en ont rien à faire, ou plutôt ils sont résignés. Ainsi, sur le papier, le projet semble donc viable …

Sauf que non en fait : rapidement, des problèmes vont survenir. Tout d’abord, linguistique : dans le Sud, on parle français, un peu néerlandais, mais pas le même que dans le Nord. Or, le néerlandais était imposé comme langue officiel dans de nombreuses régions. Ensuite, religieux : le Nord est protestant, le Sud catholique, et même s’il y a une forte tolérance religieuse, la discrimination à l’embauche au gouvernement ou dans l’administration est réelle. Problème économique également : le Nord était très endetté avant l’unification, le Sud moins, et voici que celui ci va devoir payer pour l’autre, ce qui lui plait moyennement. Enfin, problème de discrimination générale : la population du Sud est plus nombreuse, mais moins représentée dans l’administration, dans le corps des officiers, … Bref, les Belges sont grognons.

Guillaume Ier, le roi, entend ses protestations, fait preuve de plutôt bonne volonté en concédant quelques contreparties, mais en refusant la séparation franche entre le Sud et le Nord. Or, un élément très indépendants de sa volonté va complètement réduire à néant ses efforts : la révolution française de 1830, les « Trois Glorieuses », qui chasse Charles X pour installer Louis Philippe dans une monarchie constitutionnelle. Comme pour la première révolution, l’exemple français va s’étendre à travers l’Europe et provoquer des révoltes un peu partout.

Aux Pays Bas du Sud, ça commence également à chauffer ; en plus de tous les sujets de mécontentement évoqué ci dessus, la situation économique n’est guère enviable, avec chômage et inflation. Le pays est un baril de poudre, manque plus que l’étincelle. Et celle ci sera : un opéra, La Muette de Portici.

Oui, le facteur déclencheur de la révolution belge sera un opéra. Comme je vous sens sceptique, je vous dois bien quelques explications. Cet opéra est dans la mouvance romantique de l’époque : rien à voir avec le romantisme mièvre contemporain, le romantisme façon 18-19e siècle consiste plutôt en des amours contrariés et des jeunes gens qui s’entretuent, voire parfois se tuent eux même face à tous les malheurs dont le monde les accable. Pour la Muette de Portici, en gros, on parle mariage forcée, complots et trahisons, sur fond de révolte d’une ville face à un pouvoir étranger. C’est ce dernier point qui va provoquer de vives agitations.

Le 25 Aout 1830, une représentation est donnée à Bruxelles (sur autorisation royale). Sauf qu’à la fin de la représentation, une partie de la foule s’échauffe, crie « vive la liberté », et commence à virer à l’émeute : on commence à piller des magasins, et à incendier des maisons appartenant à des représentants du royaume. Bref, un peu comme ci après une séance au cinéma, à voir « Avengers : infinity war », une partie des spectateurs était allée incendier le siège de Total Energies.

Quoi qu’il en soit, les autorités réagissent peu, et les émeutes gagnent du terrain. La bonne bourgeoisie bruxelloise, inquiète de ne pas voir les forces de l’ordre rétablir la paix civile, décide de former une garde bourgeoise. Dès le lendemain, celle ci était à l’œuvre, et les troubles furent presque stoppées en à peine 3 jours. Les chefs de la garde bourgeoise, conscients de la situation toujours tendue ainsi que du poids qu’ils venaient d’acquérir grâce au rétablissement de l’ordre, envoyèrent une délégation au roi, dans l’espoir d’être ENFIN entendu. A ce stade, il ne s’agit toujours pas d’indépendance : juste d’autonomie.

Dans les autres villes de Belgique, l’agitation se répand à toute allure : des gardes bourgeoises sont levées un peu partout, commencent à supplanter les autorités légitimes, il y a même des volontaires qui affluent vers Bruxelles afin de la défendre contre une éventuelle contre attaque des troupes royales ! Le pays est quasiment en état d’insurrection armée.

Et en réaction, que fait le roi Guillaume ? Il souffle le chaud et le froid. Comme tous les souverains de l’époque face à une telle situation, il envoie la troupe, avec à sa tête ses fils. Mais d’un autre côté, il reçoit également une délégation de Bruxelles. Il accepte de convoquer les états généraux, mais refuse toute concession tant que ceux ci ne seront pas réunis, d’ici 2 semaines environ. C’est une demi concession : il sait probablement que les états généraux seront globalement acquis à sa cause (parce que le Nord y est représenté abusivement), et donc que ceux ci n’accorderont que des concessions mineures au Sud.

De son côté, le prince Guillaume (donc le fils du roi Guillaume … oui c’est pas simple) prévient Bruxelles : il va rentrer dans la ville avec ses soldats, et si la populace ne se calme pas, ça va barder nom de Dieu ! La population, inquiète, commence à dresser des barricades. Le prince se dit que bon, allez, on calme le jeu : il entre en ville, mais sans son armée. Il constate l’hostilité de la population, et les responsables de la bourgeoisie le parviennent à convaincre de parler à son royal papounet. La situation reste tendue, mais semble s’améliorer.

Et que fait donc le roi et les princes dans les semaines à venir ? A peu près rien pour calmer le jeu. Les états généraux doivent avoir lieu fin Septembre, en attendant il ne fait aucune promesse. Et il envoie des troupes pour rétablir l’ordre, ce qui est fort mal perçu. Des volontaires s’organisent en milices pour résister à l’invasion, souvent dirigés par des chefs élus par les volontaires eux même.

Le 23 Septembre, les soldats royaux, dirigés par l’autre prince du royaume, Frédéric, entrent dans Bruxelles. Les chefs de la garde bourgeoise réagissent comme tout chef avisé le fait en pareille circonstance : courageusement, ils prennent la fuite. Sauf que la population, elle, en a gros, et décide de résister. Ainsi, quand les troupes royales commencent à se faire tirer dessus, depuis les fenêtres et les toits des maisons, par les insurgés, pendant que les femmes bruxelloises leur lancent meubles et pots de chambre. Or, personne n’a envie de recevoir sur la tête le pot de chambre d’un Belge. Voyant que la ville résiste, les leaders de l’insurrection reviennent, et commencent à s’organiser. Pour diriger les troupes, on fait appel à un aventurier belgo-espagnol, Juan Van Halen (un tel nom ne laisse aucun doute quant à sa double origine). Pour encadrer les insurgés, il fait appel à d’anciens officiers de la Grande Armée, qu’ils soient autochtones ou émigrés (beaucoup d’anciens officiers français, jugés « trop bonapartistes », ont été exilés suite à la Restauration de la monarchie).

Les troupes néerlandaises n’étaient pas préparées à ça, et sont mises en déroute : elles évacuent durant la nuit du 26 au 27 Septembre, soit même pas 4 jours après leur arrivée. C’est une déroute : dans le reste du pays, des soulèvements en faveur de l’indépendance éclataient. La commission qui dirigeait les volontaires à Bruxelles se transforme en gouvernement provisoire. Et proclame l’indépendance.

Ironie du sort : le 29 Septembre, les états généraux du pays, réunis à La Haye, accepte enfin la séparation administrative entre le Nord et le Sud. Mais il est trop tard : pour la population du Sud, la royauté n’est plus légitime après avoir fait couler le sang du peuple. La troupe stationnée dans le pays est constituée essentiellement d’hommes venant de ces régions. Ainsi, ils prennent rapidement sympathie pour le mouvement indépendantiste : les soldats désertent, voire pire, se retournent contre l’autorité royale, n’hésitant pas à enfermer leurs officiers venus du Nord. D’une indépendance proclamée, celle ci devient une indépendance de facto : le roi ne contrôle plus tout le Sud de son royaume.

Le prince Guillaume tente de négocier de son côté : il propose de reconnaître l’indépendance de la Belgique, et d’en devenir le roi. Ainsi, les deux pays seraient bien indépendants, mais liés par une même dynastie. Celle solution est d’abord bien reçue par les responsables indépendantistes, qui sont conscients que les autres rois d’Europe n’autoriseraient pas n’importe quoi en Belgique. Mais un incident vient tout compromettre. A Anvers, les troupes royales reculent, sans livrer combats (sur ordre du prince Guillaume, qui veut éviter des incidents), et s’enferment dans la citadelle. La ville est elle occupée par des volontaires belges ; mais ceux ci sont peu disciplinés, et pas très au courant de la trêve en cours, ouvrent le feu sur les troupes royales … qui ripostent, en bombardant la ville. Résultats, une centaine de morts et de nombreux dégâts.

Suite à ce malheureux incident, on explique au prince Guillaume, que la couronne, il peut se la carrer bien profond : pas question qu’un membre de la maison Orange ne monte sur le trône belge. A défaut de ce prince ci, les autorités du tout jeune pays cherchent donc un autre prétendant : ils savent parfaitement qu’une république belge est inconcevable aux yeux des dirigeants européens, encore traumatisés par les remous de la révolution française.

Après diverses négociations, la couronne est finalement remise à un prince anglo-allemand, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha (tout en simplicité), qui devient peu de temps après Léopold 1er, roi des belges par la volonté de ceux ci : c’est ainsi le fondateur de la dynastie qui occupe toujours ce rôle de nos jours. Le choix est plus ou moins entériné par les puissances européennes, constatant la forte volonté des Belges (on a pas envie de se les mettre à dos, vu que l’Europe est à deux doigts d’exploser dans une révolution quasi généralisée), et satisfaites du compromis.

Le seul qui n’est pas content, c’est le roi Guillaume 1er, qui perd la moitié de son royaume. Il tente bien de faire appel aux puissances conservatrices : la Prusse et l’Autriche n’interviennent pas ; la Russie, elle aurait bien répondue présente, mais elle est occupée à mater une révolte polonaise. C’est ainsi que s’il doit reconquérir la Belgique, il devra le faire seul.

Le 2 août 1831, il se décide finalement à marcher sur Bruxelles. Il franchit la frontière avec près de 26 000 hommes, commandés par des officiers vétérans des guerres napoléoniennes, et soutenus par l’artillerie. De son côté, la jeune armée belge en cours de formation n’avait que l’expérience des combats de rue et des escarmouches, et n’était pas prête à livrer des batailles rangées. Ce fut la débandade, et les « Hollandais » occupèrent la moitié Nord du pays, durant ce qui fut appelé plus tard la Campagne des Dix Jours.

Mais tout n’était pas perdu pour le tout jeune pays. Des troupes résistèrent, et commencèrent à menacer les arrières de l’armée néerlandaise, qui ne se sentait pas à l’aise dans ce pays qui lui était résolument hostile. Et à peine intronisé, le roi Léopold 1er fit appel à l’Angleterre et à la France, qui s’étaient portés garantes de son indépendance. Si la première ne réagit pas, la deuxième fit preuve d’une célérité remarquable pour l’époque : l’appel à l’aide fut lancé le 8 Aout, le lendemain, l’armée du Nord avait déjà franchi la frontière. Les soldats français avaient reçus l’ordre de ne pas provoquer le combat. Cependant, c’en était trop pour les Néerlandais : ceux ci demandaient en vain l’aide de la Prusse et la Russie, les troupes s’imaginaient déjà encerclés entre les Belges et les Français … et firent donc demi tour.

Une trêve fut signée, qui ne déboucha pas directement sur la paix. En effet, les Néerlandais occupaient toujours Anvers et sa citadelle, et refusaient de l’évacuer. Une nouvelle intervention française, en 1832, permit finalement de la faire tomber aux mains des Belges, grâce notamment au génie du général Haxo … mais ceci est une autre histoire.

Finalement, Guillaume 1er finit par constater la farouche résistance des Belges, et finit par reconnaître l’indépendance. Celle ci a donc été permise par : un opéra, l’hésitation du roi des Pays Bas, la farouche volonté des belges et une intervention française (ne le dites pas trop fort, sinon les Belges risquent de s’en offusquer ; alors qu’il faut reconnaître qu’ils ont fait le gros du boulot tout seuls). L’Histoire est capricieuse, mais le pays pouvait désormais y inscrire ses propres et glorieuses pages …

La mitrailleuse Montigny : première « mitrailleuse » européenne

Depuis des décennies, voire des siècles, on essayait de concevoir en Europe une arme capable de tirer très vite, très beaucoup de balles, afin de tuer très beaucoup de gens. S’il y a eu de nombreuses tentatives, aucune n’a visiblement fait mouche, car n’étant pas entrée dans l’Histoire : soit parce qu’elles étaient toutes pourries (très probable), soit parce que les personnes à qui on faisait la démonstration étaient elles mêmes toutes pourries et n’ont pas vu le potentiel de l’engin (tout autant probable).

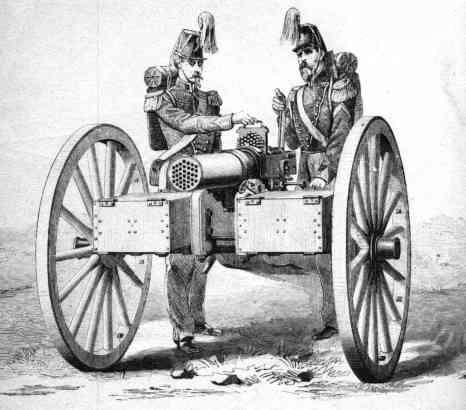

Il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que le concept se fraie un chemin. Période propice, car on commence à développer de nouveaux moyens pour tuer autrui à une cadence industrielle : fusils à répétition, canons à obus plutôt qu’à boulets, … Du côté du Nouveau Monde, c’est un certain inventeur du nom de Gatling qui va mettre au point la mitrailleuse éponyme, en 1862, et qui sera adopté en 1865 par l’US Army. De l’autre côté de l’Atlantique, la première armée à adopter un mécanisme équivalent sera donc : l’armée belge, avec la mitrailleuse Montigny (là encore, du nom de son inventeur, l’armurier Joseph Montigny).

Alors attention : quand on parle de mitrailleuse, il ne s’agit pas vraiment de la conception moderne telle qu’elle existe aujourd’hui. Dans le cas de la Montigny, il s’agit en fait de 37 canons, réunis en une seule âme, qui donne l’impression d’avoir affaire à un gros canon percé de plein de petits canons de fusils. Une plaque amovible, à l’arrière, permet d’insérer 37 balles, en face de chacun des canons. Et une manivelle, lorsqu’elle est tournée, permet de déclencher la mise à feu progressive des 37 balles, qui sont alors tirées dans la même direction générale. Si le concept est différent, le principe reste le même : tirer de nombreuses balles, à haute cadence. La cadence de la Montigny justement : parlons en. Elle dépend essentiellement de la vitesse à laquelle on tourne la manivelle, ce qui permet de régler la cadence : coup par coup, rafales courtes ou longues ; au maximum, elle aurait été d’environ 100 coups par minute. Ce qui pour l’époque, est excellent. Bon par contre, le tir est limité à 37 balles : après, il faut recharger, donc enlever la plaque amovible, la remplacer par une autre avec les 37 balles, etc. … Ce qui prend du temps et nécessite de la main d’œuvre. L’engin avait un autre défaut : il était lourd et volumineux, presque autant qu’une pièce d’artillerie de petit calibre, mais c’était également le cas pour la mitrailleuse Gatling donc bon (d’ailleurs, à l’époque les mitrailleuses étaient considérées comme des pièces d’artillerie, et ce jusqu’au début de la Grande Guerre).

Alors d’accord : les Belges ont inventé la mitrailleuse en Europe. Mais était elle efficace ? La mitrailleuse Montigny n’a pas vraiment connu le feu. Cependant, les Français ont repris le concept dans les années 1860, avec la mitrailleuse De Reffye, ou « canon à balles ». Cette copie est composée de seulement 25 canons, mais avec des balles de plus gros calibre. Elle sera utilisée durant la guerre franco prussienne. Comme souvent avec une nouvelle arme, elle sera mal utilisée : considérée comme une pièce d’artillerie, on a voulu l’utiliser pour effectuer des tirs de contre batterie, c’est à dire pour vaincre l’artillerie adverse. Sauf que la portée de l’arme était limitée (peut être quelques centaines de mètres), par rapport aux canons prussiens qui pouvaient tirer jusqu’à 6 kilomètres : forcément, ça s’est très mal passé. Quelques officiers un peu plus inventifs eurent cependant une idée : et si on utilisait ces armes contre les charges d’infanterie ? Là, le résultat se révéla concluant : outre de provoquer des carnages, l’arme avait un fort impact psychologique. Les canons à balles ne purent cependant empêcher la défaite, à chaque fois vaincue par l’artillerie prusse nettement supérieure en nombre et qualité. Mais les Allemands craignaient tant l’arme qu’ils s’en firent remettre de nombreuses après la guerre pour les étudier.

Dans les décennies qui suivirent, plus personne ne remit en cause l’intérêt de disposer d’une arme à très grande cadence de tir. Gatling améliora son propre modèle, et Sir Hiram Maxim, britannique d’origine américaine, inventa la mitrailleuse Maxim, qui devint le prototype des mitrailleuses modernes monotubes.

Quant au concept de la mitrailleuse Montigny, il s’avéra une impasse technologique : l’arme était lourde, car chaque balle nécessitait son propre canon. Ainsi, si on voulait accroître l’autonomie de tir, il fallait augmenter d’autant le nombre de canons, et donc le poids de l’arme. Le concept n’eut donc aucun descendant après la mitrailleuse De Reffye.

Il n’empêche : les Belges sont bien les premiers en Europe à s’être équipés en mitrailleuses. Et si l’idée d’un Belge armé d’une Montigny ne vous effraie pas, c’est sans doute car vous l’imaginez ayant consommé de nombreuses bières avant.

Ainsi, les Belges du 19e siècle font honneur à leurs lointains ancêtres : il ne valait mieux pas s’opposer à leur envie d’indépendance. Et nous verrons que ceux du 20e siècle s’avéreront aussi redoutables dans un prochain article.

Pour aller + loin :

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_belge

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Muette_de_Portici

https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_des_Dix-Jours

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_la_citadelle_d%27Anvers_(1832)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitrailleuse_Montigny

Sources des images : Wikipédia